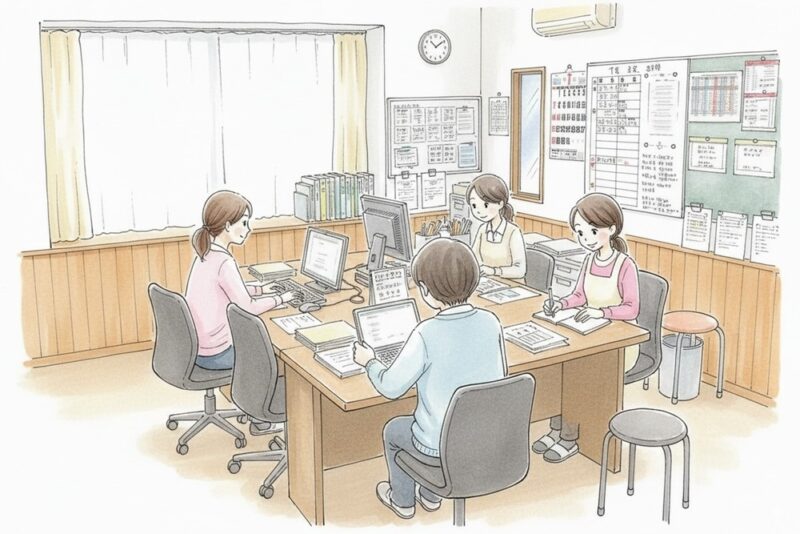

こちらの記事では、訪問介護(訪問看護を含む)を担う事業所において、どのように電話代行サービスを導入し、日々の業務効率化と働きやすさを実現していったのかをロードマップ形式でご紹介します。

特に、従業員規模が限られている事業所では、ケア中や移動中に入る着信対応が業務中断を招き、関係者(ご家族・ケアマネ・医療機関)からの重要連絡でも取りこぼしが生じやすい課題があります。

留守番電話や当番制では重大連絡を逃すリスクがあり、スタッフの心理的負担も大きくなりがちです。こうした課題を、電話代行による一次受付・トリアージ・通知設計でどう解消し、利用者・ご家族の満足度を維持しつつ働き方改革を進めていくかがポイントになります。

本記事では、電話代行サービスを導入するまでの「導入前の課題」から、「導入直後の変化」、さらに「導入後の効果」までを時系列で整理しました。

訪問介護・看護の提供中でも、訪問依頼・日程変更・緊急連絡(発熱・転倒・体調急変)を取りこぼさず、職員がケアに集中できる体制を構築したい。

・ケア中の着信を一次受付し、取りこぼしを防止

用件(新規依頼/日程変更/緊急/一般問合せ)をトリアージし、必要事項をヒアリングして即時通知。

・緊急度に応じたエスカレーション

「発熱・転倒・救急受診」等は緊急タグでオンコールに自動連絡。非緊急はチャットでキュー化し、後追い対応。

・営業電話のフィルタリング

折り返し対象外のルールを明確化。不要な中断を削減し、本来業務に専念できるようになった。

「連絡は増えるのに、ケア中は出られない」ジレンマ

訪問介護・訪問看護の現場では、利用者のケアや移動中は安全確保が最優先となり、電話が鳴っても出られない場面が日常的に発生していました。

その結果、新規の訪問依頼や日程変更、急な体調変化に関する緊急連絡の取りこぼしが繰り返し起き、折り返し対応も遅れがちに。

着信内容の緊急度がわからないまま現場に向かわざるを得ないことも多く、結果としてスケジュールの混乱や、対応が後手に回ることによるスタッフの心理的疲弊につながっていました。

こうした状況は、利用者やご家族の安心感を損ねるだけでなく、現場スタッフにとっても負担が蓄積しやすい大きな課題となっていたのです。

要件定義とスクリプト設計

要件定義とスクリプト設計

訪問介護・訪問看護の事業所では、限られた人員でケアと電話対応を両立させるために、導入前に明確な要件と運用ルールを定義しました。

要件

1. 訪問予約・変更・キャンセルの一次受付

2. 緊急度の判定と即時エスカレーション(発熱・転倒・急変など)

3. 対応エリア・料金・提供時間に関する定型回答

4. 営業電話の遮断による業務中断の最小化

通知先とフロー

・基本情報(要件/利用者名・発信者/希望日時/緊急度/折返し可否)を整理し、チャット通知で共有。

・緊急案件はオンコール当番へ電話・SMSで即時連絡。

・非緊急案件はチャネルで整流化し、現場が落ち着いたタイミングで対応可能に。

スクリプト設計

・急変時は 症状・意識・医師指示の有無 を必ず確認。

・家族・ケアマネ・医療機関からの連絡はそれぞれの連携ルートに分岐。

・時間外は「メッセージ受付+翌営業日の折返し」へ誘導し、関係者に安心感を与える運用を徹底。

問い合わせ対応の可視化と優先度付け

・テキストベースの要件整理

通話要点が文字起こし・タグ付けされ、緊急>準緊急>一般の順でキュー化。現場は上位案件から迅速に対処。

・折り返しの時短

希望時間帯や連絡先を取得し、隙間時間に集中的に折り返し。10〜15分の短時間スロットで処理可能に。

・定型質問の自己完結促進

対応エリア・料金・提供時間のFAQで当日中に収束。ケア品質に時間を再配分できた。

サービス機会の最大化とストレスの最小化

ケア中断が激減し、訪問依頼の取りこぼしが大幅減。時間外も窓口が一元化され、家族の安心感が向上。

営業電話はフィルタされ、スタッフの集中力と対応品質が安定。関係者(家族/ケアマネ/医療機関)との連携もスムーズになった。

ケアの質を落とさずに連絡機会を拡大し、現場のストレスとムダ時間を同時に削減できました。

導入時に決めておくべき運用ルール

① 緊急度ルール:発熱・転倒・意識変化・救急受診の有無で即時オンコール/通常の線引きを明確化。

② 情報項目の最小化:氏名・連絡先・利用者ID・状況・希望時間帯。過剰な個人情報は取得しない。

③ 営業電話の扱い:折り返し不要の種類を明示(商材・媒体・代行営業など)。

④ 通知フォーマット:要件/緊急度/期限/折返し可否を統一し、誰が見ても動ける形に。

⑤ 記録連携:電話要点を介護記録システムに転記する運用(テンプレ化)で事後確認を容易に。

「必要な電話だけ現場に届く」仕組みを作ることで、ケアの質と職員の働きやすさを両立できます。